逝者如斯夫,轉眼又是中秋。

古人寫下無數詩詞歌賦,感懷中秋。

但是記憶最深的,應該是蘇軾的《水調歌頭·明月幾時有》吧。

從詩詞一路走來,到現實生活,你會發現,詩詞中隱喻的生活,也是中年的人生真相。

隔著時空,我們和蘇軾,能對話,能共鳴。

01

「丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由」:本想親人聚一聚,卻一直在離別。

宋神宗熙寧九年,中秋的月色格外美麗。

四十一歲的蘇軾因為和王安石的意見不同,也反對王安石變法,因此主動請求外調。

他想,若是外調到和弟弟蘇轍更近的地方去,也算是一種安慰。

當他在官場,身不由己,被派往密州做太守。

兄弟相距很遠,不能在共度中秋,成為了一種遺憾。

舉起酒杯,把自己灌醉,然后仰頭看月亮——心想,弟弟也在看月亮吧。

七年了,兄弟也沒有聚一聚,這是何等的憂傷。

現如今,有多少家庭,和蘇軾家一樣,中秋是不能團聚的,過年也不能。

老想著,下一次過節,一定回家,但是一次次失約了。

人到中年,背井離鄉是常態。就是夫妻,也許是聚少離多。

你越盼望團聚,越是難受。思念,把心揉碎,就像月色落在波光粼粼的水面上。

02

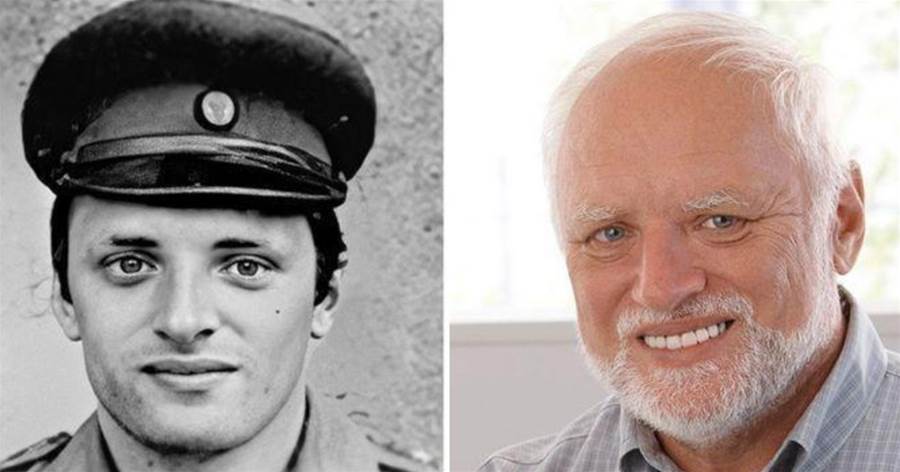

「明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年」:本想一直年輕,卻一晃就老了。

歲歲年年人不同,年年歲歲月相似。

月亮,和去年的一樣,或者說,和千年前的一樣。人卻老了一歲。

不知道是哪一天,你發現自己的頭髮白了,看到皺紋能夾住一只蚊子了。

文章未完,點擊下一頁繼續